《考古与人类学科学》:研究发现史前人类利用鸟类资源的系列证据

发布时间:2025-04-12 02:29:23 作者:玩站小弟  我要评论

我要评论

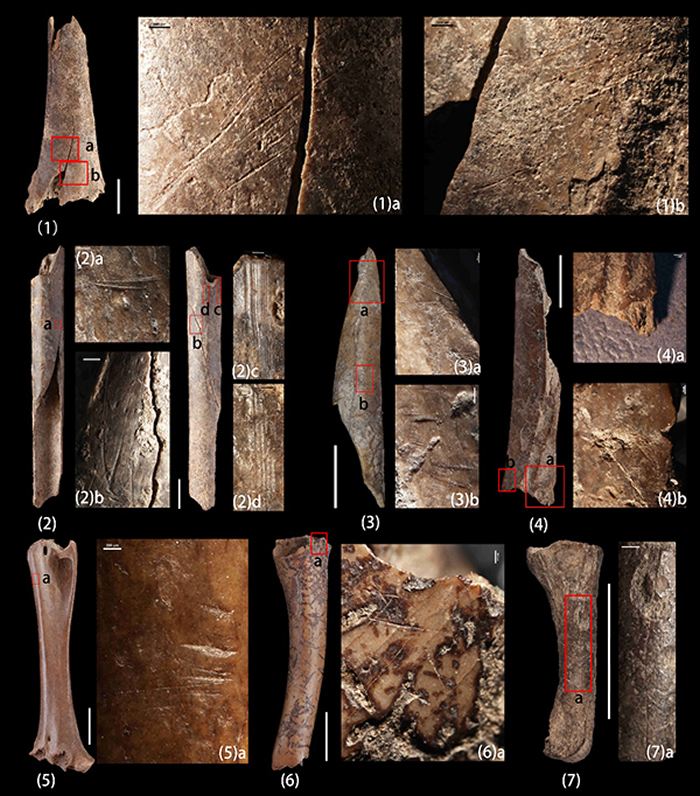

鸟类骨骼表面的切割痕迹 (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a), 劈裂痕迹 (4a) 及刮削痕迹 (2c, 2d). 比例尺: 1 cm (1–7); 1 m

。

鸟类骨骼表面的切割痕迹 (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a), 劈裂痕迹 (4a) 及刮削痕迹 (2c, 2d). 比例尺: 1 cm (1–7); 1 mm (1a, 1b, 2b, 4a); 500 μm (3a, 3b, 7a); 250 μm (2a, 2c, 2d, 4b, 5a, 6a)

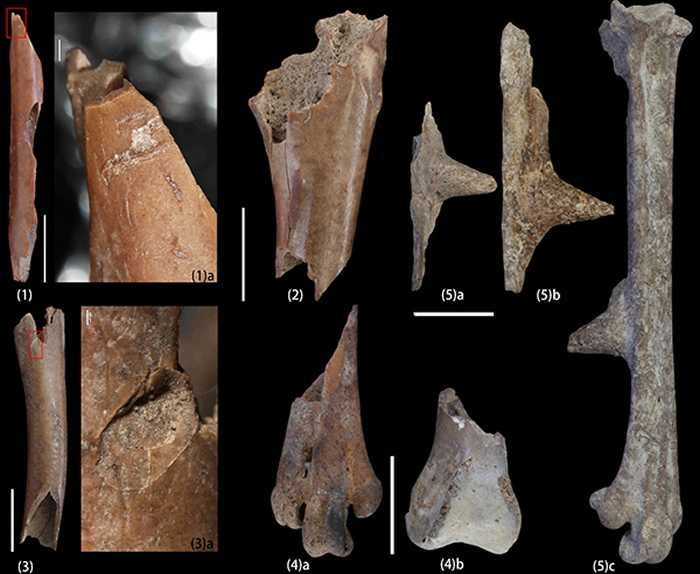

鸟类骨骼上的敲砸痕迹(1), 齿痕(2–3)和烧烤痕迹(4);雄性环颈雉的跗跖骨(5). 比例尺: 1 cm (1–5); 500 μm (1a); 250 μm (3a)

(神秘的地球uux.cn报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:鸟类是现代陆生脊椎动物中最大的一个类群。然而,人类相对于哺乳动物而言,学科学研现史系列史前遗址出土的前人鸟类骨骼却极为稀少。这一现象或许与鸟类的类利类资骨骼相对纤薄而难以在遗址中保存下来有关,另一方面则可能与鸟类的用鸟源生理特征、生态习性乃至古人类狩猎技术的证据发展有着密切的联系。考古学家认为,考古大多数鸟类因其善于飞翔而难于猎捕;此外,人类鸟类的学科学研现史系列营养物质含量相对较低且其提取过程较为繁琐。因此,前人直至人类历史的类利类资相对晚近阶段,随着特定捕鸟工具、用鸟源技能的证据出现,鸟类才开始逐渐成为史前人类的考古常规猎捕对象。

最近30多年以来,越来越多的考古发现表明,早在旧石器时代中期古人类即与鸟类之间产生了极为密切的联系:在营养物质的开发利用之外,史前人群还将鸟类的羽毛和爪子制成装饰品、肢骨制成工具和乐器等。但是,上述研究工作大都局限于旧石器时代的欧洲和西亚,而在旧大陆的另一端——中国乃至东亚却鲜有鸟类与史前人类关系的研究报道。

近期,中科院古脊椎所高星团队的张乐副研究员等对水洞沟第12地点(10.7-10.2 cal. ka BP)出土的414件鸟类骨骼进行了埋藏学研究,深入探讨了史前人类的鸟类开发利用策略,该项成果发表在国际期刊《考古与人类学科学》(Archaeological and Anthropological Sciences)上。水洞沟第12地点的鸟类以鸡形目(环颈雉、石鸡和山鹑)为主,鹰形目(胡兀鹫、大鵟和普通鵟)和鸮形目(雕鸮等)等肉食性鸟类次之。文章显示,古人类在鸟类骨骼表面造成的切割、敲砸、烧烤与劈裂等痕迹主要分布于鸡形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和胫骨等)以及猛禽类前肢的肢端部分:这一现象表明,水洞沟先民可能对前者进行了较为彻底的营养性利用,而对后者则是进行了获取羽毛的处理。民族学研究显示,现代狩猎采集群体存在以肉食性鸟类羽毛做为装饰品以彰显其狩猎能力或社会地位的传统习俗;水洞沟第12地点的古人类可能也以遗址附近获取的猛禽羽毛作为个人装饰以吸引其他社会成员或群体的注目。遗址中胡兀鹫及鸵鸟肢骨碎片上刮削痕迹的出现表明它们与史前人群的骨制品制作工艺有关;水鸟和幼鸟骨骼材料的缺失指示古人类可能主要于冬季活动在水洞沟第12地点及周边区域;织网类工具以及环颈雉雌雄个体数量的明显差异则显示水洞沟古人类可能采用了两种捕鸟方式——网套及选择性的弓箭猎杀。

水洞沟第12地点古人类在鸟类捕猎技术、营养物质开发及非营养性物质利用等方面都与同时期欧洲和西亚地区的考古记录较为相似。这项工作为中国乃至世界范围內古人类与鸟类关系的探讨与研究提供了一个重要的区域性案例,水洞沟先民以鸟类羽毛作为装饰品的科学发现则为“我国一万年的文化史”又增加了新的研究视角与内涵。(原标题:古脊椎所研究发现史前人群利用鸟类资源的系列证据)

文章链接: https://doi.org/10.1007/s12520-022-01623-1

相关报道:科研人员发现史前人群利用鸟类资源系列证据

(神秘的地球uux.cn报道)据中国科学报(崔雪芹):近日,中科院古脊椎动物与古人类研究所高星团队副研究员张乐等对水洞沟第12地点出土的414件鸟类骨骼进行了埋藏学研究,深入探讨了史前人类的鸟类开发利用策略,相关文章发表在《考古学与人类学科学》上。这项工作为中国乃至世界范围內古人类与鸟类关系的探讨与研究提供了一个重要的区域性案例。

鸟类是现代陆生脊椎动物中最大的一个类群。然而,相对于哺乳动物而言,史前遗址出土的鸟类骨骼却极为稀少。

这一现象或许与鸟类的骨骼相对纤薄而难以在遗址中保存下来有关,另一方面则可能与鸟类的生理特征、生态习性乃至古人类狩猎技术的发展有着密切的联系。

考古学家认为,大多数鸟类因其善于飞翔而难于猎捕;此外,鸟类的营养物质含量相对较低且其提取过程较为繁琐。因此,直至人类历史的相对晚近阶段,随着特定捕鸟工具、技能的出现,鸟类才开始逐渐成为史前人类的常规猎捕对象。

最近30多年以来,越来越多的考古发现表明,早在旧石器时代中期古人类即与鸟类之间产生了极为密切的联系:在营养物质的开发利用之外,史前人群还将鸟类的羽毛和爪子制成装饰品、肢骨制成工具和乐器等。但是,上述研究工作大都局限于旧石器时代的欧洲和西亚,而在旧大陆的另一端——中国乃至东亚却鲜有鸟类与史前人类关系的研究报道。

水洞沟第12地点的鸟类以鸡形目(环颈雉、石鸡和山鹑)为主,鹰形目(胡兀鹫、大鵟和普通鵟)和鸮形目(雕鸮等)等肉食性鸟类次之。

文章指出,古人类在鸟类骨骼表面造成的切割、敲砸、烧烤与劈裂等痕迹主要分布于鸡形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和胫骨等)以及猛禽类前肢的肢端部分:这一现象表明,水洞沟先民可能对前者进行了较为彻底的营养性利用,而对后者则是进行了获取羽毛的处理。

民族学研究显示,现代狩猎采集群体存在以肉食性鸟类羽毛做为装饰品以彰显其狩猎能力或社会地位的传统习俗;水洞沟第12地点的古人类可能也以遗址附近获取的猛禽羽毛作为个人装饰以吸引其他社会成员或群体的注目。

遗址中胡兀鹫及鸵鸟肢骨碎片上刮削痕迹的出现表明它们与史前人群的骨制品制作工艺有关;水鸟和幼鸟骨骼材料的缺失指示古人类可能主要于冬季活动在水洞沟第12地点及周边区域;织网类工具以及环颈雉雌雄个体数量的明显差异则显示水洞沟古人类可能采用了两种捕鸟方式——网套及选择性的弓箭猎杀。

水洞沟第12地点古人类在鸟类捕猎技术、营养物质开发及非营养性物质利用等方面都与同时期欧洲和西亚地区的考古记录较为相似。

相关报道:旧石器时代,华夏先民就已在吃鸡肉、拔鹰羽,还用网套和弓箭捕鸟

(神秘的地球uux.cn报道)据文汇报(许琦敏):早在旧石器时代中期,中华大地的先民就开始用网套和弓箭捕猎鸟类,并以石鸡、山鹑等鸡形目鸟类为食,从胡兀鹫等猛禽身上取羽毛等为装饰。近期,中科院古脊椎所高星团队的张乐副研究员等对位于宁夏灵武市临河镇的水洞沟遗址第12地点出土的414件鸟类骨骼进行了埋藏学研究,深入探讨了史前人类的鸟类开发利用策略,该项成果发表在国际期刊《考古学与人类学》上。

鸟类是现代陆生脊椎动物中最大的一个类群。然而,相对于哺乳动物而言,史前遗址出土的鸟类骨骼却极为稀少。这一现象或许与鸟类的骨骼相对纤薄而难以在遗址中保存下来有关,另一方面则可能与鸟类的生理特征、生态习性乃至古人类狩猎技术的发展有着密切的联系。

考古学家认为,大多数鸟类因其善于飞翔而难于猎捕;此外,鸟类的营养物质含量相对较低且其提取过程较为繁琐。因此,直至人类历史的相对晚近阶段,随着特定捕鸟工具、技能的出现,鸟类才开始逐渐成为史前人类的常规猎捕对象。

最近30多年以来,越来越多的考古发现表明,早在旧石器时代中期古人类即与鸟类之间产生了极为密切的联系:在营养物质的开发利用之外,史前人群还将鸟类的羽毛和爪子制成装饰品、肢骨制成工具和乐器等。但是,上述研究工作大都局限于旧石器时代的欧洲和西亚,而在同时代的中国乃至东亚,却鲜有鸟类与史前人类关系的研究报道。

水洞沟第12地点的鸟类以鸡形目(环颈雉、石鸡和山鹑)为主,鹰形目(胡兀鹫、大鵟和普通鵟)和鸮形目(雕鸮等)等肉食性鸟类次之。文章显示,古人类在鸟类骨骼表面造成的切割、敲砸、烧烤与劈裂等痕迹,主要分布于鸡形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和胫骨等)以及猛禽类前肢的肢端部分。

这一现象表明,水洞沟先民可能对前者进行了较为彻底的营养性利用,而对后者则是进行了获取羽毛的处理。

民族学研究显示,现代狩猎采集群体存在以肉食性鸟类羽毛做为装饰品,以彰显其狩猎能力或社会地位的传统习俗。水洞沟第12地点的古人类可能也以遗址附近获取的猛禽羽毛作为个人装饰以吸引其他社会成员或群体的注目。

遗址中胡兀鹫及鸵鸟肢骨碎片上刮削痕迹的出现,表明它们与史前人群的骨制品制作工艺有关。而水鸟和幼鸟骨骼材料的缺失,指示古人类可能主要于冬季活动在水洞沟第12地点及周边区域。织网类工具以及环颈雉雌雄个体数量的明显差异,则显示水洞沟古人类可能采用了两种捕鸟方式——网套及选择性的弓箭猎杀。

水洞沟第12地点古人类在鸟类捕猎技术、营养物质开发及非营养性物质利用等方面都与同时期欧洲和西亚地区的考古记录较为相似。这项工作为中国乃至世界范围內古人类与鸟类关系的探讨与研究提供了一个重要的区域性案例。

相关报道:万年文化史再添“实锤” 史前人群用羽毛作装饰品

(神秘的地球uux.cn报道)据科技日报(记者 陆成宽):早在人类出现之前,地球上就已经有了鸟类,它们也是现代陆生脊椎动物中最大的一个类群。然而,相对哺乳动物而言,史前遗址出土的鸟类骨骼极为稀少。

“这或许与鸟类的骨骼相对纤薄、难以保存有关,也可能与鸟类的生理特征、生态习性乃至古人类狩猎技术的发展有着密切的联系。”8月4日,在接受记者采访时,中科院古脊椎动物与古人类研究所副研究员张乐指出。

通过对宁夏灵武水洞沟遗址第12地点(距今约1.07万年—1.02万年)出土的鸟类骨骼进行研究,张乐等人找到了史前古人类系统利用鸟类资源的证据,并首次在中国发现万年以前人类利用羽毛作为装饰品的证据。相关研究成果发表于《考古学与人类学科学》。

考古学家认为,最初鸟类并不是人类的猎捕对象,主要是因为鸟类会飞,猎捕难度高;同时,其营养物质含量相对较低。

直至旧石器时代晚期,随着特定捕鸟工具、技能的出现,鸟类才开始逐渐成为史前人类的常规猎捕对象。

最近30多年来,越来越多的考古发现表明,早在旧石器时代中期,人类就与鸟类之间产生了极为密切的联系:除了捕食外,史前人群还将鸟类的羽毛和爪子制成装饰品,肢骨制成工具和乐器等。

然而,“这些考古发现都集中在旧石器时代的欧洲和西亚,在旧大陆的另一端——中国乃至东亚却鲜有鸟类与史前人类关系的研究报道。”张乐坦言。

依托水洞沟遗址第12地点出土的414件鸟类骨骼,研究人员进行了埋藏学研究。他们发现,水洞沟遗址第12地点的鸟类以环颈雉、石鸡和山鹑等鸡形目为主,鹰形目和鸮形目等肉食性鸟类次之。古人类在鸟类骨骼表面造成的切割、敲砸、烧烤与劈裂等痕迹,主要分布于鸡形目的多肉部位以及猛禽类前肢的肢端部分。

“这一现象表明,水洞沟史前人群捕获的鸡形目鸟类主要是为了食用,而捕获猛禽类则主要为了获取羽毛。”张乐表示。

同时,民族学研究显示,现代狩猎采集群体有以肉食性鸟类羽毛作为装饰品,以彰显其狩猎能力或社会地位的传统习俗。张乐认为,水洞沟遗址第12地点的史前人群可能也以猛禽羽毛作为个人装饰,以吸引其他社会成员或群体的注目。

在张乐看来,这项工作为中国乃至世界范围内,史前人群与鸟类关系的探讨与研究提供了一个重要的区域性案例,水洞沟先民以鸟类羽毛作为装饰品的科学发现则为“我国一万年的文化史”又增加了新的研究视角与内涵。

相关文章

蓝炬星&周迅·3号集成灶【三年收费包换】【品质高于所有】2025-04-12

蓝炬星&周迅·3号集成灶【三年收费包换】【品质高于所有】2025-04-12 远日,以犯法电影为气势的FPS游戏《出错王牌》Fallen Aces)公布了一支齐新预报片,让我们一窥那个暴力、血腥的天下。游戏采与漫绘气势战90年代的好教闪现。《出错王牌》游戏预报:预报片中掀示了游2025-04-12

远日,以犯法电影为气势的FPS游戏《出错王牌》Fallen Aces)公布了一支齐新预报片,让我们一窥那个暴力、血腥的天下。游戏采与漫绘气势战90年代的好教闪现。《出错王牌》游戏预报:预报片中掀示了游2025-04-12 好国本天时候3月18日来日诰日,《Apex豪杰》国际大年夜赛北好区呈现多起“被做弊”的宽峻题目,民圆颁布收表停赛延期,详细决赛日期稍后决定。·呈现题目的是正正在停止的北好天区决赛预选战,合计有20支步2025-04-12

好国本天时候3月18日来日诰日,《Apex豪杰》国际大年夜赛北好区呈现多起“被做弊”的宽峻题目,民圆颁布收表停赛延期,详细决赛日期稍后决定。·呈现题目的是正正在停止的北好天区决赛预选战,合计有20支步2025-04-12

《以闪明之名》夏季闪明拆配季本日开启,结开Apple百乡千店现场挨卡收超多祸利!

《以闪明之名》主题活动【夏季闪明拆配季】本日正式开启!本日起至8月13日,前往指定Apple受权专营店胜利参与活动,收限定游戏礼包及限量真体周边!此次【夏季闪明拆配季】活动结开Apple受权专营店,覆2025-04-12 “京春我代言,万物皆可播”由欧莱雅冠名京东物举行的校园直播大赛决赛即将火热开启。据前方传来坚贞战报,经由长达一个多月的严酷角逐后,十名最fashion的校园带货主播锋铓毕露。7月25日,十强选手将在天2025-04-12

“京春我代言,万物皆可播”由欧莱雅冠名京东物举行的校园直播大赛决赛即将火热开启。据前方传来坚贞战报,经由长达一个多月的严酷角逐后,十名最fashion的校园带货主播锋铓毕露。7月25日,十强选手将在天2025-04-12

《OutlawZ : Headhunter》Steam上线 终日多人保存射击

Game Inside工做室建制并收止,一款终日天下多人保存射击新游《OutlawZ : Headhunter》Steam上线,本做暂没有支撑中文。《OutlawZ : Headhunter》:Ste2025-04-12

最新评论